Рекультивация земель

Автор: доцент, к.б.н. В.Г.ВитязевI. Организационно-методический раздел

Цель курса — обучение студентов знаниям в области современного состояния проблем рекультивации земель.

Задачи курса — ознакомить студентов с терминологией в области рекультивации земель, с основными этапами рекультивации земель при их нарушении, с сельскохозяйственным и лесохозяйственным направлениями рекультивации в различных регионах страны, с влиянием нарушений земной поверхности на окружающую среду.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Спецкурс читается студентам кафедры общего земледелия на 4-ом курсе в 8-ом семестре после прослушивания основных курсов: ботаники, почвоведения, химии почв, биогеохимии, общего земледелия и др. курсов.

Требования к уровню освоения содержания курса. На базе прослушанных ранее курсов лекций студенты должны знать геологию, почвообразующие породы, геоботанику, почвоведение,химию и биогеохимию, общее земледелие (севообороты, обработку почв).

II. Содержание курса

Разделы курса.

- Масштабы нарушения земель. Объекты рекультивации. Терминология.

- Этапы, направления и виды рекультивации земель.

- Рекультивация земель при разработке нерудного сырья, при добыче полезных ископаемых (подземным и открытым способами), торфоразработках.

- Сельскохозяйственное и лесное направления рекультивации.

- Естественное зарастание отвалов и начальные процессы почвообразования на них. Классификация и диагностика почв, формирующихся на нарушенных землях и отвалах. Проявление эрозионных процессов и их предотвращение. Экологические проблемы рекультивации.

Темы и краткое их содержание

1. Объем добычи полезных ископаемых и нерудного сырья в настоящее время и в перспективе. Масштабы нарушений поверхности почвенного покрова, связанные с особенностями разработки недр. Важнейшие научные исследования по сокращению нарушаемых площадей и отрицательному влиянию их на окружающую среду.

2. Понятие о рекультивации земель. Объекты и задачи рекультивации. Терминология. Площадь рекультивированных земель в России.

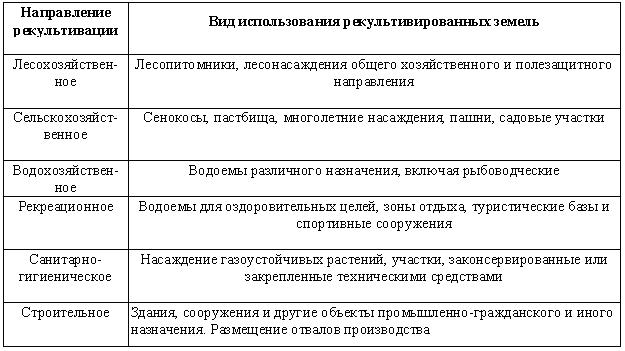

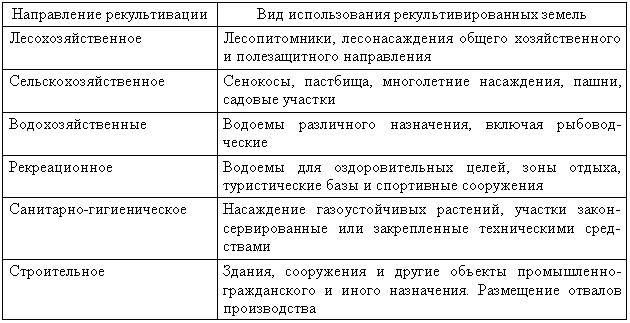

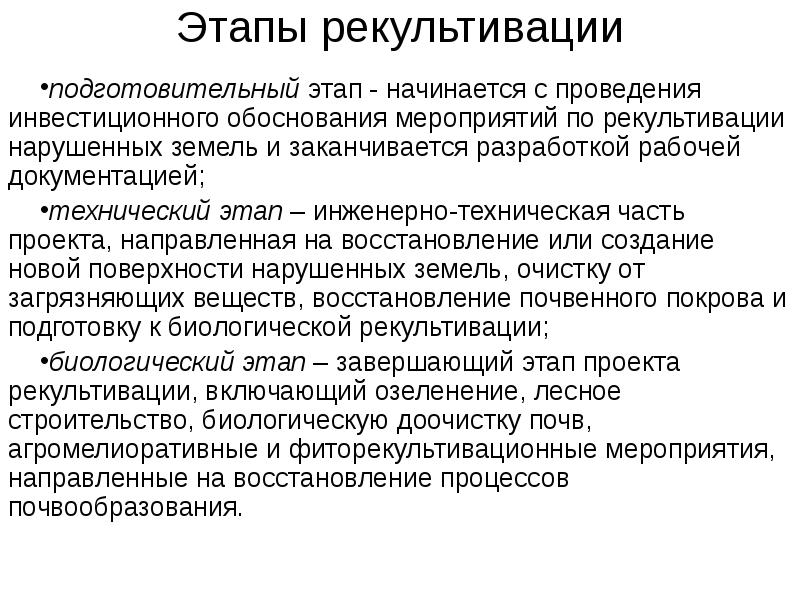

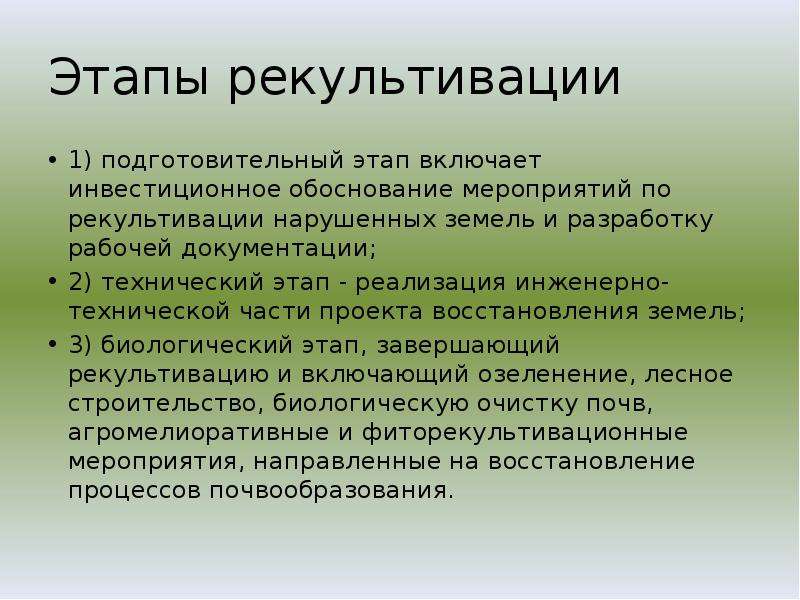

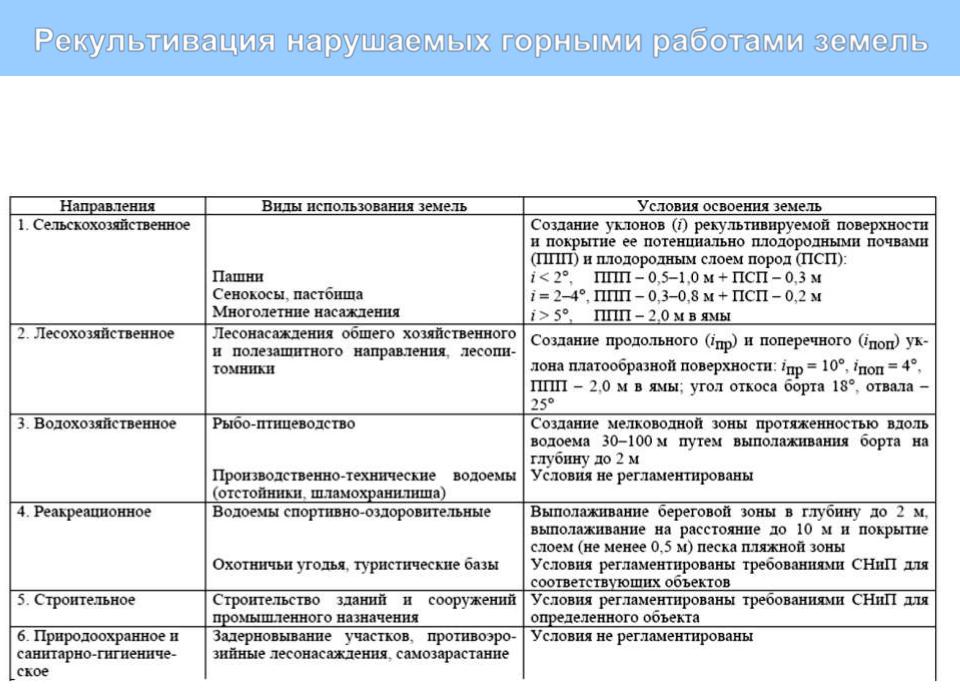

3. Этапы рекультивации земель: подготовительный, технический (горнотехнический), биологический. Основные направления и виды рекультивации земель.

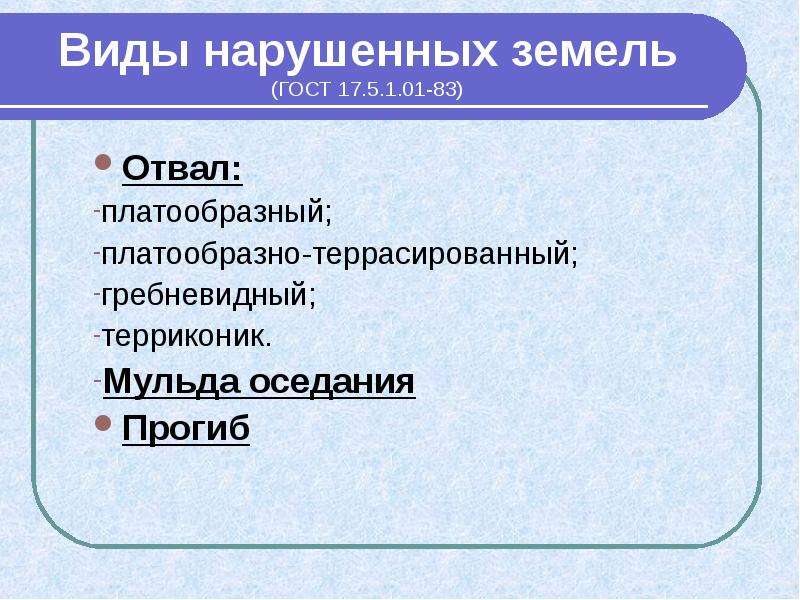

4. Размещение и характер нарушенных земель по природным зонам страны. Классификация основных форм техногенного рельефа земной поверхности, нарушенных при добыче и переработке полезных ископаемых и нерудного сырья.

5. Рекультивация земель при разработке нерудного сырья. Характер естественного зарастания карьеров при различных поверхностных отложениях.

6.

7. Нарушение поверхности земной коры при подземной разработке полезных ископаемых и пути их предотвращения. Особенности засыпок просадок. Оставление целиков. . Образование терриконов, их террасирование, использование пород терриконов при засыпке оврагов и в строительных целях. Озеленение отработанных терриконов.

Нарушение поверхности земной коры при подземной разработке полезных ископаемых и пути их предотвращения. Особенности засыпок просадок. Оставление целиков. . Образование терриконов, их террасирование, использование пород терриконов при засыпке оврагов и в строительных целях. Озеленение отработанных терриконов.

8. Рекультивация нарушенных земель при добыче торфа. Особенности рекультивации торфоразработок при фрезерном способе, машиноформовочном способе и гидроспособе добычи торфа. Скорость самозарастания отработанных торфянников.

9. Биологический этап рекультивации. Мощность снимаемого плодородного слоя почвы с учетом структуры почвенного покрова и типа почв. Агрохимические показатели снимаемого слоя. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации (пригодные, малопригодные и непригодные) по инженерно-геологическим и агрохимическим показателям, по гранулометрическому составу.

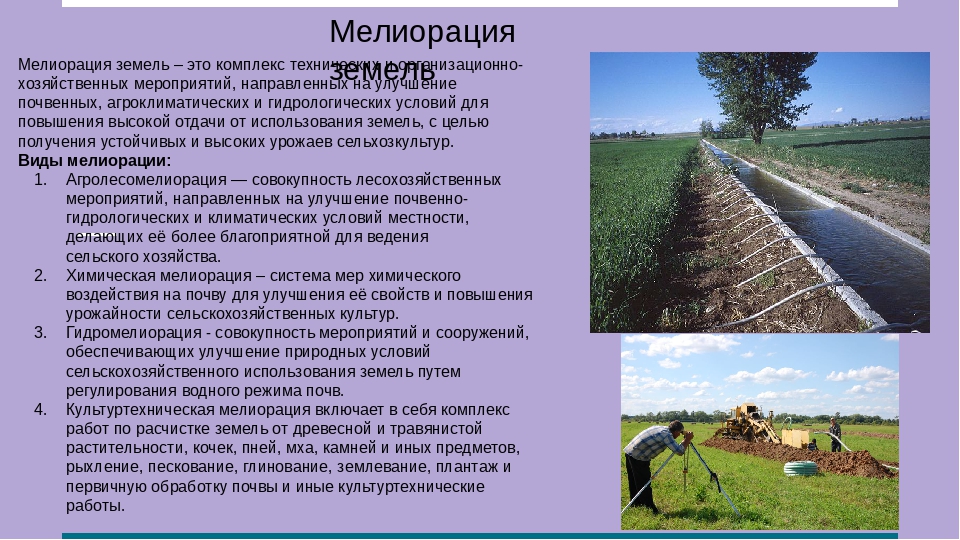

10. Сельскохозяйственное направление рекультивации земель. Планировка поверхности. Этапы освоения подготовленных участков (мелиоративное и хозяйственное использование). Мелиоративные севообороты (использование растений в чистых и смешанных посевах). Особенности системы обработки. Сенокосно-пастбищное использование земель.

Планировка поверхности. Этапы освоения подготовленных участков (мелиоративное и хозяйственное использование). Мелиоративные севообороты (использование растений в чистых и смешанных посевах). Особенности системы обработки. Сенокосно-пастбищное использование земель.

11. Лесное и лесохозяйственное направления рекультивации. Основные древесные и кустарниковые породы, используемые при рекультивации. Опыт рекультивации земель за рубежом и конкретных объектов в России.

12. Этапы естественного зарастания отвалов. Начальный процесс почвообразования. Классификация и диагностика почв, формирующихся на отвалах и нарушенных землях. Эрозионные процессы. Решение экологических проблем.

Примерный перечень вопросов к зачету, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. Факторы, виды и степень нарушений ландшафтной структуры под влиянием техногенеза. Удельная землеемкость, коэффициент использования участка и коэффициент рекультивации. Объекты рекультивации. Терминология. Этапы, направления и виды рекультивации земель. Классификация техногенных форм рельефа. Вскрышные породы, валовая и селективная выемка пород. Классификация форм рельефа отвалов и выемок (карьеров). Характер нарушения земель при подземной разработке месторождений, терриконы, просадка и провалы земной поверхности (возможности их предотвращения и пути выравнивания). Формы рельефа поверхности, образуемые при добычи нерудного сырья. рекультивация этих земель. Масштабы нарушенных земель при различных способах добычи торфа. Характер естественного зарастания отработанных торфяников в различных природных зонах. Рекомендуемая мощность снимаемого слоя почвы в зависимости от их свойств в разных природно-климатических зонах. Агрохимические характеристики плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы, допустимое содержание в них водорастворимых токсичных солей и обменного натрия. Классификация вскрышных и вмещающих пород в целях использования их для биологической рекультивации.

Объекты рекультивации. Терминология. Этапы, направления и виды рекультивации земель. Классификация техногенных форм рельефа. Вскрышные породы, валовая и селективная выемка пород. Классификация форм рельефа отвалов и выемок (карьеров). Характер нарушения земель при подземной разработке месторождений, терриконы, просадка и провалы земной поверхности (возможности их предотвращения и пути выравнивания). Формы рельефа поверхности, образуемые при добычи нерудного сырья. рекультивация этих земель. Масштабы нарушенных земель при различных способах добычи торфа. Характер естественного зарастания отработанных торфяников в различных природных зонах. Рекомендуемая мощность снимаемого слоя почвы в зависимости от их свойств в разных природно-климатических зонах. Агрохимические характеристики плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы, допустимое содержание в них водорастворимых токсичных солей и обменного натрия. Классификация вскрышных и вмещающих пород в целях использования их для биологической рекультивации.

Примерная тематика рефератов. Биологическая рекультивация земель на примере КАТЭК. Классификация нефтезагрязненных земель таежной зоны Западной Сибири с целью их рекультивации. Сельскохозяйственная рекультивация нарушенных земель на угольных разрезах лесостепной зоны Кузбасса. Направления рекультивации земель при добыче железной руды в районе Курской магнитной аномалии. Рекультивация земель в Подмосковном угольном бассейне. Лесная рекультивация земель Рекультивация земель Егорьевского месторождения фосфоритов в Подмосковье. Сельскохозяйственная рекультивация земель Краснодарского края.

III. Распределение часов по темам

Всего 24 часа ( в неделю 2 часа лекции ). Самостоятельная работа по написанию рефератов. В последний месяц занятий после лекций заслушивание и обсуждение рефератов.

IV. Форма итогового контроля — зачет

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Литература

- Андроханов В.А., Овсянникова С.В., Курачев В.М. Техноземы: свойства, режимы, функционирование. Новосибирск, Наука, 2000, с. 199.

- Биологическая рекультивация земель. Екатеринбург, 1997, с. 280.

- Лесная рекультиваця нарушенных земель. Воронеж, 1991, с. 182.

- Краткий толковый словарь по рекультивации земель. Новосибирск, Наука, 1980. с. 34.

- Краюшкина Е.Г. Правовое регулирование отношений по восстановлению земель, нарушенных в процессе недропользования. Государство и право, 1998, N 12, с.

62-66.

62-66. - Тонконогов В.Д., Шишов Л.Л. О классификации антропогенно-преобразованных почв. Почвоведение, 1990, N 1, с. 72-79.

- Чибрик Т.С., Елькин Ю.А. Формирование фитоценозов на нарушенных промыш- ленных землях (биологическая рекультивация). Свердловск, 1991, с. 219.

- Экология и рекультивация техногенных ландшафтов. Новосибирск, Наука, 1992, с. 306.

Вспомогательный материал. Демонстрация диапозитивов, слайдов, фотографий и альбомов по рекультивации.

Рецензент: профессор, д.б.н. А.С.Владыченский

Рекультивация земель техническая и биологическая — в Москве на ingeos.ru

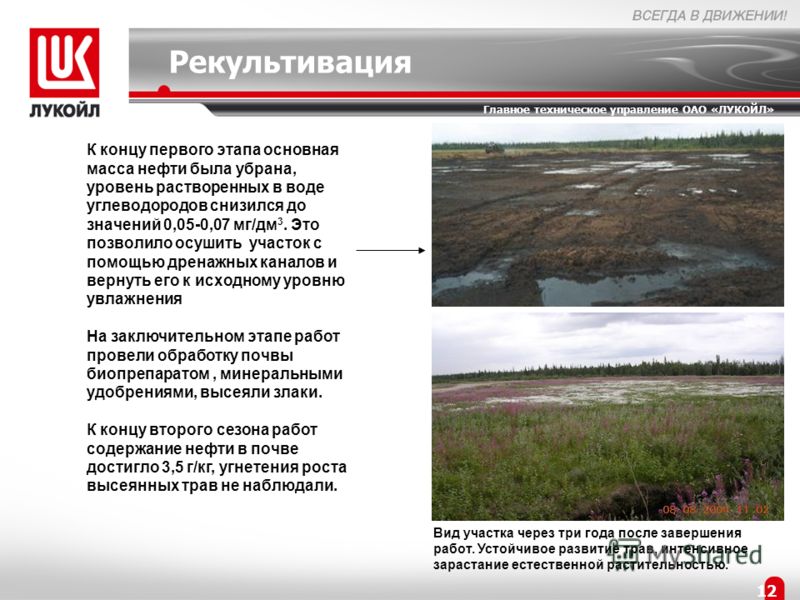

Если говорить простым языком, рекультивация – это комплекс мероприятий восстановления природных свойств земли и ее плодородности. Как же она проводится?

Протекание процесса и его этапы

Эта процедура представляет собой целое сочетание мероприятий и операций, которые тесно взаимосвязаны между собой и эффективность предыдущего непосредственно влияет на результативность следующего.

Специалисты выделяют две основные фазы данного процесса — техническая и биологическая рекультивация земель:

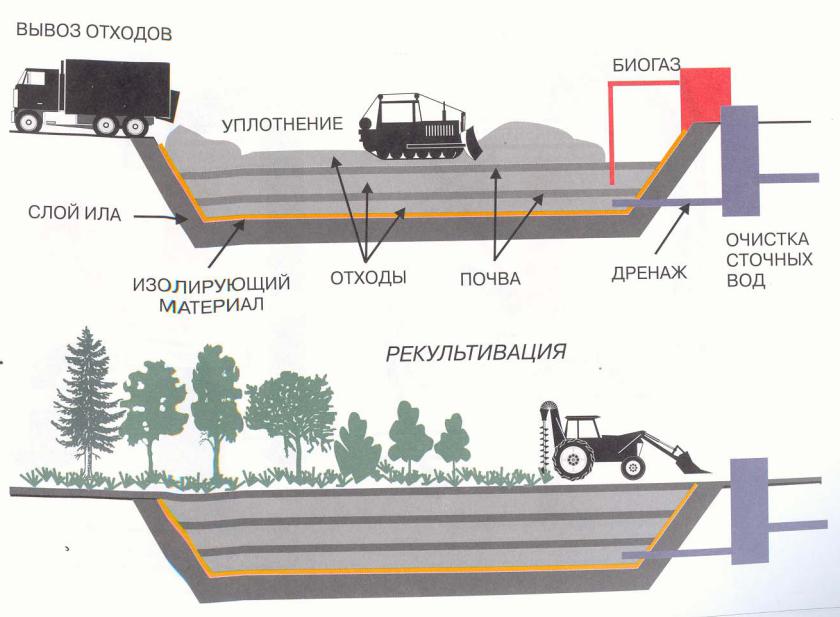

- техническая – заключается в осуществлении совокупности процедур, направленных на обновление земного ландшафта. На этом шаге проводится захоронение всех отходов;

- биологическая – состоит из нескольких взаимосвязанных агротехнических работ, основной задачей которых является повышение показателя плодородности, а также всех доброкачественных и структурных показателей земного покрова. Довольно высоких результатов на этой стадии удается добиться при использовании метода посева бобовых культур или черного тополя, которые обогащают его азотом. Актуальным также является и высадка молодых лессовых насаждений на месте вырубленных лесов.

Цель проведения рекультивации

Все перечисленные выше типы и многие другие в итоге неизбежно приводят к тому, что существенно нарушается структура почвы и ее строение, изменяется гидрорежим рельефа данной местности, приводит к образованию техногенных форм рельефа и прочим изменениям и нарушениям. Для того чтобы вернуть землям изначальную структуру и качественную среду и выполняют рекультивацию земель.

Для того чтобы вернуть землям изначальную структуру и качественную среду и выполняют рекультивацию земель.

Проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения имеет своей целью сделать возможным дальнейшее применение восстановленных грунтов для исполнения эффективных сельскохозяйственных работ, создание максимально пригодных для жизни и продуктивной деятельности человека условий, возврат эксплуатируемому дерну изначальной структуры и химического состава, полное обновление экологической системы.

Какие существуют разновидности?

Рекультивация техническая и биологическая по методам их проведения, а также по дальнейшей эксплуатации рекультивированных участков включает в себя такие направления:

- лесохозяйственное – заключается в формировании лесных заповедников, высадке насаждений для защиты полей и лесов и пр;

- сельскохозяйственное – направлено на создание многолетних пастбищ и пашен, сенокосов и садовых площадей;

- водохозяйственное – такой курс подразумевает формировка разнообразных водоемов;

- рекреационное – основной целью является конструирование оздоровительных зон и баз отдыха, оздоровительных водоемов и сооружений спортивного назначения;

- строительное – возведение объектов гражданского и промышленного назначения.

На сегодняшний день состояние участков таково, что осуществление возобновления невозможно по какой-либо одной направленности. Необходимо применение нескольких вариантов, которые будут тесно взаимосвязаны друг с другом. Только слаженная и четкая работа может привести к положительным результатам.

Факторы, которые учитываются при выборе метода техрекультивации

На выбор одного или нескольких способов, определяющее значение имеют такие моменты:

- особенности природных условий;

- географическое расположение территории;

- технические условия на рекультивацию земель;

- перспективная эксплуатация обновленной площади;

- сроки выполнения;

- химический, доброкачественный и структурный состав нарушенной целины и пр.

Особенность и вариации технического типа

Если говорить о данном шаге, хотелось бы более подробно остановиться на его разновидностях:

- проектировочно – структурный – суть заключается в разработке проектов формирования новых ландшафтов и поверхностей.

Для этого практикуют такие средства, как профилировка, террасировка, планировка в вертикальном направлении, насаждение новых древесных и травянистых растений и пр.

Для этого практикуют такие средства, как профилировка, террасировка, планировка в вертикальном направлении, насаждение новых древесных и травянистых растений и пр. - химический – тут применяют разнообразные химвещества (известь, гипс, глины, сорбенты, минеральные удобрения и др.), которые, воздействуя на поверхность почвы, способствуют восстановлению ее свойств и параметров;

- гидротехнический – технический этап рекультивации нарушенных земель, который выполняется с прибеганием к гидротехническим работам, отличается тем, что происходит избавление грунтов от лишней влаги и воды, путем орошения или мелиорации. Кроме этого, немаловажное значение также имеет и изменение периодичности затопляемости почв поверхностными водами;

- теплотехнический – пользуются такими технологиями, как обогрев и утепление поверхности, путем ее мульчирования или грядования.

Технический этап рекультивации практикуется с использованием какого-либо одного или комплекса мероприятий, которые дают положительный исход. Здесь влияют определенные географические и геологические причины, свойственные конкретной территории.

Здесь влияют определенные географические и геологические причины, свойственные конкретной территории.

Характеристики биологического типа

Биологическая рекультивация земель представляет собой одну из стадий возобновления поврежденных территорий. Если говорить о поврежденных, то к ним относятся те, на которых наблюдается нарушение, разрушение или полное уничтожение природных компонентов (растения и животный мир, грунты, гидрологические объекты, рельеф).

Она ставит перед собой такие цели:

- полное или частичное обновление почвообразовательных процессов;

- увеличение способности к самоочищению земли;

- нормализация биосферы природы.

Что влияет на стоимость?

Проект биологической рекультивации содержит в себе детальные расчеты цены подобной процедуры. Стоимость биологической рекультивации зависит от таких факторов:

- расположение и техсостояние водоносных слоев;

- возможность начала заболачивания местности;

- наличие, количество и качественное состояние токсикологических веществ;

- месторасположение участка по отношению к населенным пунктам или другим делянкам;

- коэффициент районирования.

В основу сметной документации входит:

- сведения по затратной части;

- локальные сметы;

- расчетная стоимость услуг;

- расчет цены необходимых материалов, а также транспортных затрат.

________________________________

Возможно, Вам также будет интересно

СМЕНА СТАТУСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ ПРИРОДЫ?

СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛИ

КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Особенности рекультивации объектов размещения отходов

Помимо общих требований к рекультивации земель, существуют и специфические, зависящие от вида деятельности, которая привела к нарушению земель, и других факторов. В статье остановимся на особых требованиях к рекультивации объектов размещения отходов.

Согласно ГОСТ Р 57446-2017 [1] основными направлениями рекультивации отработанных золошлакоотвалов являются санитарно-гигиеническое, сельскохозяйственное, лесохозяйственное и строительное.

Рекультивацию отработанных золошлакоотвалов осуществляют по РД 34.02.202-95 [2], которыми предусмотрено следующее. Допускается проведение рекультивации как в один этап (технический), так и в два этапа (технический и биологический). При проведении технического этапа важно уделить внимание планировке поверхности золошлакоотвала с уплотнением и выравниванием его поверхности: рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и иметь уклон 2–3° для стока атмосферных осадков.

При проведении биологической рекультивации посев семян непосредственно в золу с внесением в нее повышенных доз минеральных удобрений может проводиться лишь в тех случаях, когда возможен систематический полив всей поверхности золошлакоотвала для предотвращения ветровой эрозии. Полив обязателен в течение нескольких лет до укрепления растений в золошлаковом материале. Без регулярного полива в сухую ветреную погоду семена растений легко выносятся из золы; всходы растений засыпаются золой, что приводит к их гибели.

При покрытии золошлакоотвала сплошным слоем плодородного грунта проведение биологического этапа рекультивации необязательно: в плодородном грунте всегда находится некоторое количество семян растений, что в дальнейшем приведет к самозарастанию золошлакоотвала.

В целях уменьшения поступления в атмосферу золы с золошлакоотвала до проведения рекультивации рекомендуется посадка пылезащитных полос (поясов). Для этого на дамбах за 3–5 лет до вывода золошлакоотвала из эксплуатации (при условии, что дамбы не будут наращиваться) высаживаются лиственные деревья и кустарники.

Сельскохозяйственную рекультивацию золошлакоотвала следует осуществлять только при остром недостатке соответствующих земель и с учетом предварительно проведенных опытов выращивания растениеводческой продукции, соответствия ее качества санитарным правилам. При этом для рекультивации потребуется значительный объем плодородного или потенциально плодородного грунта (от 5 до 20 тыс. м3 на 1 га золошлакоотвала), большое количество минеральных удобрений (до 5 ц/га).

м3 на 1 га золошлакоотвала), большое количество минеральных удобрений (до 5 ц/га).

В приложении 2 к РД 34.02.202-95 [2] приведены сведения о видах и нормах высева многолетних трав, рекомендуемых для выращивания на золошлакоотвалах в разных климатических зонах, а в приложении 4 – сведения по предельно допустимым концентрациям (ПДК) тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах.

Рекультивация полигонов ТКО

Требования к рекультивации полигонов ТКО установлены Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов [3].

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Сроки процесса стабилизации приведены в таблице 3.1 Инструкции 3.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемой территории. Наиболее приемлемы сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направления.

Наиболее приемлемы сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направления.

При выборе сельскохозяйственного направления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное садоводство допускаются через 10–15 лет, создание сенокосно-пастбищных угодий – через 1–3 года после закрытия полигона ТКО.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа (технический и биологический). Технический этап рекультивации включает:

- исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую среду;

- подготовку территории полигона к последующему целевому использованию.

- получение данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона;

- создание рекультивационного многофункционального покрытия;

- планировка и формирование откосов;

- разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и плодородных почв;

- строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Важным нюансом, определяющим состав рекультивационных мероприятий, является наличие биогаза, который может загрязнять атмосферу. Для выработки решений по исключению газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержание органики, влажность и другие данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения полигона ТКО составляется прогноз образования биогаза, выбираются метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия.

Биологический этап рекультивации продолжается четыре года и включает подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами. Ассортимент многолетних трав приведен в приложении 5 к Инструкции 3.

Ассортимент многолетних трав приведен в приложении 5 к Инструкции 3.

В первый год биологического этапа проводится подготовка почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в соответствии с нормой (приложение 6 к Инструкции 3), последующее боронование в два следа и предпосевное прикатывание.

Затем осуществляется раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси, которая должна состоять из двух, трех и более компонентов и обеспечивать хорошее задернение территории, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания (нормы высева семян приведены в приложении 7 к Инструкции 3).

Уход за посевами включает в себя полив, скашивание трав на высоте 10–15 см и подкормку минеральными удобрениями с последующим боронованием на глубину 3–5 см. На 2-й, 3-й и 4-й годы выращивания многолетних трав проводится их подкормка азотными удобрениями в весенний период, боронование на глубину 3–5 см, скашивание на высоту 5–6 см и подкормка полным минеральным удобрением из расчета 140–200 кг/га с последующим боронованием на глубину 3–5 см и поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе.

Через четыре года после посева трав территория рекультивируемого полигона передается собственнику участка для последующего целевого использования земель.

Проектная документация по рекультивации полигона ТКО в соответствии с п. 7.2 ст. 11 Закона № 174-ФЗ [4] является объектом государственной экологической экспертизы.

____________________________

[1] ГОСТ Р 57446-2017. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия.

[2] РД 34.02.202-95. Рекомендации по рекультивации отработанных золошлакоотвалов тепловых электростанций. Утвержден РАО «ЕЭС России» 25.12.1995.

[3] Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Утверждена Минстроем России 02.11.1996, согласована письмом Государственного комитета санитарно-эпидемиологического контроля РФ от 10. 06.1996 № 01-8/17-11.

06.1996 № 01-8/17-11.

[4] Федеральный закон от 23.11 1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

ГОСТ 17.5.1.02-85

www.rsn-msk.ru/dokumenty/federalnoe_zakonodatelstvo_zemelnyy_kontrol/gost_175102_85_/

ГОСТ 17.5.1.02-85

УДК 502.3:006.354 Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РФ

ОХРАНА ПРИРОДЫ. ЗЕМЛИ

Классификация нарушенных земель для рекультивации

Nature protection. Lands. Classification of disturbed lands to be recultivated

ОКСТУ 0017

Срок действия с 01.01.86

до 01.01.91

РАЗРАБОТАН Министерством сельского хозяйства РФ

ИСПОЛНИТЕЛИ

С. И. Носов, В.А. Овчинников, Т.П. Федосеева, Л.В. Моторина, Е.Г. Линькова, Т.Б. Минакова, А.П. Красавин, Ю.М. Васильков, Е.П. Дороненко, С.С. Трофимов, М.П. Гришаев

И. Носов, В.А. Овчинников, Т.П. Федосеева, Л.В. Моторина, Е.Г. Линькова, Т.Б. Минакова, А.П. Красавин, Ю.М. Васильков, Е.П. Дороненко, С.С. Трофимов, М.П. Гришаев

ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства РФ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июля 1985 г. № 2228

ВЗАМЕН ГОСТ 17.5.1.02-78

1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию нарушенных земель по их пригодности для рекультивации и различных видов использования.

Стандарт применяется при землеустройстве, учете, инвентаризации и картографировании нарушенных земель; отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных работ; проектных и изыскательских работах по рекультивации земель, ранее нарушенных предприятиями, организациями и учреждениями по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа, а также предприятиями, проводящими строительные или иные работы, вызвавшие нарушение земель; проектировании рекультивации в

составе проектов горных и других предприятий, технология которых включает процессы нарушения и рекультивации земель; проектировании линейных, гидротехнических и других сооружений, строительство которых связано с нарушением земельных угодий.

2. Нарушенные земли по направлениям рекультивации классифицируют в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации в зависимости от видов последующего использования в народном хозяйстве

|

Группа нарушенных земель по направлениям рекультивации |

Вид использования рекультивированных земель |

|

Земли сельскохозяйственного направления рекультивации |

Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения |

|

Земли лесохозяйственного направления рекультивации |

Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения, лесопитомники |

|

Земли водохозяйственного направления рекультивации |

Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения и рыбоводческие |

|

Земли рекреационного направления рекультивации |

Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи угодья, туристические базы и спортивные сооружения |

|

Земли природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации |

Участки природоохранного назначения: противоэрозионные лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или законсервированные техническими средствами, участки самозарастания — специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях |

|

Земли строительного направления рекультивации |

Площадки для промышленного, гражданского и прочего строительства, включая размещение отвалов отходов производства (горных пород, строительного мусора, отходов обогащения и др. |

Направления рекультивации нарушенных земель и виды их использования должны определяться с учетом табл. 2 и 3 настоящего стандарта, ГОСТ 17.5.1.03-78, ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.04-83 и ГОСТ 25100-82.

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория

В соответствии с пунктом 1 постановления правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», рекультивация земель, нарушенных гражданами при проведении всех видов работ, повлекших за собой повреждение верхнего плодородного слоя почвы, осуществляется в соответствии с утверждённым проектом рекультивации.

Согласно пункту № 32 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утверждённых приказами Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67, за порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение или некачественное выполнение обязательств по рекультивации нарушенных земель, несоблюдение установленных экологических и других стандартов, правил и норм при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, юридические, должностные и физические лица несут административную и другую ответственность, установленную действующим законодательством.

Специалисты земельного отдела Тульского филиала ФГБУ ЦНМВЛ проводят:

— выезд и осмотр нарушенного земельного участка;

— отбор почвенных образцов.

По результатам лабораторных исследований и осмотра земельного участка специалистами земельного отдела Тульского филиала ФГБУ ЦНМВЛ для заказчика будет подготовлен проект рекультивации нарушенного земельного участка, включающий в себя технический этап, биологический этап, составление локальной сметы.

Читать также: Орловская испытательная лаборатория: специфических антител на бруцеллёз не обнаружено 26.07.2019 подробнее В партии пшеницы обнаружены семена карантинного сорняка 13.03.2019 подробнееМестная растительность при мелиорации: улучшение среды обитания и функционирования экосистемы за счет использования степных видов при мелиорации шахтных земель

https://doi. org/10.1016/j.ecoleng.2017.05.012Get rights and content виды прерий могут быть успешно использованы для рекультивации ранее покрытых лесом шахт в районе Аппалачей.

org/10.1016/j.ecoleng.2017.05.012Get rights and content виды прерий могут быть успешно использованы для рекультивации ранее покрытых лесом шахт в районе Аппалачей.Почвенная микробная активность – бета-глюкозидаза – не зависит от типа надземной растительности в первые два года после мелиорации.

Посадка степных видов при рекультивации может создать более здоровую экосистему, включая местные виды, полезные для опылителей.

Это позволяет мелиорированным землям способствовать сохранению местных видов.

Abstract

В Аппалачах добыча угля исторически затрагивала 600 000 га. Хотя возвращение в лес было бы предпочтительным землепользованием после добычи полезных ископаемых, из-за сложности и более высоких затрат на лесовосстановление многие участки рекультивируются в неестественные пастбища.Типичная смесь семян для этих пастбищ отличается низким разнообразием и состоит из экзотических трав и разнотравья в прохладное время года. Для этого исследования мы объединили несколько видов в стандартных мелиоративных смесях с видами прерий, произрастающими в Северной Америке, чтобы создать более разнообразную посадку на трех участках добычи в юго-восточном Огайо. Растительность и микробные свойства почвы оценивались в течение двух лет после закладки участка. Результаты были обнадеживающими. Смесь, в которую входили местные растения, соответствовала стандартам мелиорации почвенного покрова через два года после посадки, что указывает на то, что эти альтернативные смеси могут быть успешными.В первый год видовое богатство и разнообразие были выше в естественных насаждениях по сравнению с традиционными, во второй год они были одинаковыми между обработками. Активность бета-глюкозидазы в почве, как правило, была ниже или выше на естественных посевных площадях, в отличие от органического вещества почвы, которое обычно было выше в природной смеси прерий. Микробная биомасса, актинобактерии и грамотрицательные бактерии, оцениваемые по сложноэфирно-связанным метиловым эфирам жирных кислот, иногда оказывались выше в естественной смеси прерий, что указывает на то, что экспериментальная смесь может оказывать положительное влияние на микробную биомассу почвы после почти двух лет укоренения.

Для этого исследования мы объединили несколько видов в стандартных мелиоративных смесях с видами прерий, произрастающими в Северной Америке, чтобы создать более разнообразную посадку на трех участках добычи в юго-восточном Огайо. Растительность и микробные свойства почвы оценивались в течение двух лет после закладки участка. Результаты были обнадеживающими. Смесь, в которую входили местные растения, соответствовала стандартам мелиорации почвенного покрова через два года после посадки, что указывает на то, что эти альтернативные смеси могут быть успешными.В первый год видовое богатство и разнообразие были выше в естественных насаждениях по сравнению с традиционными, во второй год они были одинаковыми между обработками. Активность бета-глюкозидазы в почве, как правило, была ниже или выше на естественных посевных площадях, в отличие от органического вещества почвы, которое обычно было выше в природной смеси прерий. Микробная биомасса, актинобактерии и грамотрицательные бактерии, оцениваемые по сложноэфирно-связанным метиловым эфирам жирных кислот, иногда оказывались выше в естественной смеси прерий, что указывает на то, что экспериментальная смесь может оказывать положительное влияние на микробную биомассу почвы после почти двух лет укоренения. Включение выносливых местных растений прерий в смеси семян для мелиорации может повысить ценность экосистемы для опылителей и диких животных и потенциально улучшить состояние почвы быстрее, чем только неместные насаждения.

Включение выносливых местных растений прерий в смеси семян для мелиорации может повысить ценность экосистемы для опылителей и диких животных и потенциально улучшить состояние почвы быстрее, чем только неместные насаждения.

Аббревиатура

SMCRAПоверхностная добыча добыча добыча и рекультивация

ключевых слов

ключевые слова

нативные растения

Recomaination

Refortation Mine

Prairie Restauration

Prairie Beta-Gluucosidase Activity

Состав Microbial Community

Рекомендуемые статьи BioMass

(0)

Посмотреть полный текст© 2017 Elsevier B.В. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Глава 7: Выбор пород деревьев для лесовосстановления на заминированных землях Аппалачей

Глава 7: Выбор пород деревьев для лесовосстановления на заминированных землях Аппалачей | Поиск по дереву Перейти к основному содержанию . gov означает, что это официально.

gov означает, что это официально.

Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .мил. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.

Сайт защищен.

https:// гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставленная вами информация шифруется и передается безопасно.

Автор(ы):

В.Дэвис

Дж.А. Бургер

Р. Ратфон

Молния CE

Первичная(ые) станция(и):

Северная исследовательская станция

Источник:

В: Адамс, Мэри Бет, изд. Подход к мелиорации лесов: руководство по успешному лесовосстановлению на заминированных землях. Ген. тех. Респ. НРС-169. Ньютаун-сквер, Пенсильвания: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная исследовательская станция: 7-1 – 7-10.

Подход к мелиорации лесов: руководство по успешному лесовосстановлению на заминированных землях. Ген. тех. Респ. НРС-169. Ньютаун-сквер, Пенсильвания: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная исследовательская станция: 7-1 – 7-10.

Описание

Подход к рекультивации лесов (FRA) представляет собой метод рекультивации угольных земель в лесные угодья после добычи полезных ископаемых в соответствии с федеральным Законом о контроле за открытыми разработками и рекультивацией от 1977 года (SMCRA) (глава 2 настоящего тома).Шаг 4 FRA заключается в посадке местных деревьев для получения коммерческой ценности древесины, среды обитания диких животных, устойчивости почвы, защиты водораздела и других экологических преимуществ. Эти рекомендации по рекультивации лесов содержат рекомендации по выбору местных пород деревьев для посадки на рудниках, рекультивированных с помощью FRA в Аппалачском регионе.

Цитата

Дэвис, В.; Бургер, Дж. А.; Ратфон Р.; Циппер, С.Э.; Miller CR 2017. Глава 7: Выбор пород деревьев для лесовосстановления на заминированных землях Аппалачей. В: Адамс, Мэри Бет, изд. Подход к мелиорации лесов: руководство по успешному лесовосстановлению на заминированных землях. Ген. тех. Респ. НРС-169. Ньютаун-сквер, Пенсильвания: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Северная исследовательская станция: 7-1 – 7-10.

Примечания к публикации

- Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и приложить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.

- Эта статья была написана и подготовлена служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/54356

Рост и конкуренция между растениями подлеска зависит от мелиорации почвы и внесения удобрений | Экологические процессы

Мы использовали полностью рандомизированный дизайн с семью обработками растительности, тремя типами почвы, двумя обработками удобрений и шестью повторениями, всего 252 горшка в нашем эксперименте с теплицей.В этом эксперименте использовались три вида растений: G. Boreale (северная подмаренник, местная разнотравье), V. americana (американская вика, местная разнотравье) и M. perforata (ромашка без запаха, не местная разнотравье). . Семь обработок растительности представляли собой чистые горшки, то есть монокультуры каждого вида растений, смешанные горшки каждой пары видов (комбинации трех пар видов) и контрольные горшки без растений. Рассаду высаживали с плотностью четыре растения на горшок либо в чистом, либо в смешанном (2:2) сочетаниях.

Три обработки почвы: FFMM, PMM и слоистая почва. Слоистая почва состояла из 1/3 FFMM и 2/3 PMM, причем FFMM был помещен сверху. Все использованные грунты взяты из оперативных складов в районе нефтеносных песков и представляют собой типичные складированные мелиоративные грунты. Почвы просеивали с помощью сетки 2 размером 1 см перед помещением в горшки ( V = 2,83 л, d = 15 см, h = 16 см). Нижняя половина каждого горшка (6,5 см) была заполнена песком, а верхняя половина (7.5 см) с одной из обработок почвы. Для многослойных горшков для обработки почвы в каждый горшок добавляли примерно 5 см PMM и 2,5 см FFMM. Половина горшков получала немедленно доступное удобрение в растворе один раз в неделю в течение 4 недель с использованием удобрения 30-10-10NPK в норме, эквивалентной в общей сложности 100 кг N/га.

Саженцы выращивали в небольших горшочках (2 см × 2 см) с торфяной смесью (Premier Sphagnum Peat Moss) до пересадки в горшки большего размера. G. Boreale высевали за 5 недель до пересадки, M.perforata за 4 недели до трансплантации и V. americana за 3 недели до трансплантации. Виды были посажены в таком порядке, чтобы они были одинакового размера перед посадкой и достаточно большими, чтобы выжить после пересадки. Пробки накрывали полиэтиленовой пленкой до начала прорастания и поливали один-два раза в день до пересадки. Когда сеянцы пересаживали из пробок в лечебные горшки, их корни промывали, чтобы удалить остатки торфа и непосредственно подвергнуть растения обработке почвы.Затем горшки помещали в теплицу с 18-часовым световым и 6-часовым темновым фотопериодом при дневной и ночной температурах 24 и 19°С. Относительная влажность была постоянной и составляла примерно 60%. На момент пересадки средняя высота G. Boreale составляла 1,17 см, M. perforata — 1,55 см и V. americana — 6,38 см.

G. Boreale высевали за 5 недель до пересадки, M.perforata за 4 недели до трансплантации и V. americana за 3 недели до трансплантации. Виды были посажены в таком порядке, чтобы они были одинакового размера перед посадкой и достаточно большими, чтобы выжить после пересадки. Пробки накрывали полиэтиленовой пленкой до начала прорастания и поливали один-два раза в день до пересадки. Когда сеянцы пересаживали из пробок в лечебные горшки, их корни промывали, чтобы удалить остатки торфа и непосредственно подвергнуть растения обработке почвы.Затем горшки помещали в теплицу с 18-часовым световым и 6-часовым темновым фотопериодом при дневной и ночной температурах 24 и 19°С. Относительная влажность была постоянной и составляла примерно 60%. На момент пересадки средняя высота G. Boreale составляла 1,17 см, M. perforata — 1,55 см и V. americana — 6,38 см.

Все горшки поливали до полевой емкости ежедневно в течение 3 недель после пересадки, а затем применяли регулярный полив и внесение удобрений. После этого все горшки поливали два раза в неделю по 336 мл воды на горшок. Этот подход к поливу, в отличие от ежедневного полива в полевых условиях, был использован для имитации полевых условий с нехваткой воды.

После этого все горшки поливали два раза в неделю по 336 мл воды на горшок. Этот подход к поливу, в отличие от ежедневного полива в полевых условиях, был использован для имитации полевых условий с нехваткой воды.

pH почвы и электропроводность (EC) были измерены на всех контрольных горшках из образцов, взятых во время заполнения горшков. Для многослойных горшков брали небольшую пробу из каждого слоя. Измерения проводились с помощью портативного измерителя VMR symPHony. Объемное содержание воды измеряли во всех горшках непосредственно перед сбором урожая, через 4 дня после последнего полива, с помощью временного рефлектометра (TDR; 100 field scout) на глубину 7.6 см. Чтобы определить индекс использования воды, объемное содержание воды в горшках для обработки вычитали из содержания воды в контрольных горшках, а затем преобразовывали в изменение содержания воды в почве на грамм основы биомассы растений.

Зонды-симуляторы корней растений (зонды PRS; Western Ag Innovations, Саскатун, Южная Каролина, Канада) использовались для измерения скорости подачи питательных веществ в половине экспериментальных горшков и во всех контрольных горшках. В контрольных горшках был проведен полный анализ питательных веществ, а в лечебных горшках были измерены только нитраты (NO 3 − ) и аммоний (NH 4 + ).Одна пара анионных и катионных зондов была установлена после внесения удобрений, удалена через 35 дней, промыта деионизированной водой и отправлена в компанию Western Ag Innovations для анализа. Все питательные вещества (Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, Cu, Zn, B, S, Pb, Al и Cd), кроме NH 4 + и NO 3 − , были определены количественно. с помощью спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Скорость подачи NH 4 + и NO 3 − была количественно определена колориметрически с помощью автоматизированной системы анализа нагнетания потока.Индекс использования неорганического азота рассчитывали путем вычитания общего неорганического азота в горшках для обработки из горшков для контроля и последующего преобразования его в использование азота на грамм растительной биомассы.

В контрольных горшках был проведен полный анализ питательных веществ, а в лечебных горшках были измерены только нитраты (NO 3 − ) и аммоний (NH 4 + ).Одна пара анионных и катионных зондов была установлена после внесения удобрений, удалена через 35 дней, промыта деионизированной водой и отправлена в компанию Western Ag Innovations для анализа. Все питательные вещества (Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, Cu, Zn, B, S, Pb, Al и Cd), кроме NH 4 + и NO 3 − , были определены количественно. с помощью спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Скорость подачи NH 4 + и NO 3 − была количественно определена колориметрически с помощью автоматизированной системы анализа нагнетания потока.Индекс использования неорганического азота рассчитывали путем вычитания общего неорганического азота в горшках для обработки из горшков для контроля и последующего преобразования его в использование азота на грамм растительной биомассы.

Отдельные растения собирали через 10 недель после первого внесения удобрений (13 недель после пересадки) и сушили до постоянной массы при 35 °C. Корни горшков всех чистых видов вручную отделяли от почвы, промывали водопроводной водой до чистоты и сушили до достижения постоянной массы. M. perforata часто цвел во время эксперимента (13 недель), поэтому было отмечено наличие цветков, и цветы были срезаны для включения в измерения биомассы. Смертность также отмечена для всех видов.

Все статистические анализы проводились с использованием R (версия 3.4.0). Учитывая различия в начальной высоте среди видов, для определения влияния начальной высоты на надземную и подземную биомассу использовали ANCOVA, при этом начальная высота была ковариантной. Однако первоначальный рост не оказал существенного влияния на модель, и поэтому для сравнения ответов между видами лечения использовали дисперсионный анализ.Многофакторный ANOVA использовался для сравнения надземной и подземной биомассы для всех видов отдельно при различных вариантах обработки почвы и удобрений. Парный анализ (HSD Тьюки α < 0,05) использовали для определения влияния типа почвы и удобрения на надземную и подземную биомассу в чистых горшках для каждого вида в отдельности и в горшках со смешанными видами. Критерий хи-квадрат использовался для проверки смертности G. Boreale и цветения M. perforata при различных обработках почвы, удобрений и конкуренции.

Парный анализ (HSD Тьюки α < 0,05) использовали для определения влияния типа почвы и удобрения на надземную и подземную биомассу в чистых горшках для каждого вида в отдельности и в горшках со смешанными видами. Критерий хи-квадрат использовался для проверки смертности G. Boreale и цветения M. perforata при различных обработках почвы, удобрений и конкуренции.

Изменения в видовом составе птиц после добычи полезных ископаемых и мелиорации вдоль прибрежного лесного коридора в южной Индиане

Amrani C.R. and Samuel D.E. 1988. Использование среды обитания отдельными мелкими млекопитающими, встречающимися на поверхностных рогозовых болотах. В: Конференция по осушению шахт и мелиорации карьеров 1988 г., Vol. II, Питтсбург, Пенсильвания, США, стр. 125–132.

Google Scholar

Аноним 1909. История Уоррика и его выдающихся людей.Crescent Publication Company, Бунвилл, Индиана, США.

Google Scholar

Браун Дж. Д., Робинсон С.К. и Томпсон Ф.Р. III 2001. Роль нарушений в экологии и охране птиц. Ежегодный обзор экологии и систематики. 32: 251–276.

Д., Робинсон С.К. и Томпсон Ф.Р. III 2001. Роль нарушений в экологии и охране птиц. Ежегодный обзор экологии и систематики. 32: 251–276.

Google Scholar

Бреннер Ф. Дж. 1988. Мелиорация открытых угольных шахт: возможность для развития водно-болотных угодий.В: Желязны Дж. и Фейерабенд Дж.С. (редакторы), Увеличение наших ресурсов водно-болотных угодий, Материалы конференции, Национальная федерация дикой природы, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 338–345.

Google Scholar

Бреннер Ф.Дж. и Хофиус Д.Л. 1990. Использование дикой природой смягченных водно-болотных угодий на заминированных землях в западной Пенсильвании. В: Материалы конференции и выставки по горному делу и мелиорации 1990 г., Vol. II, Моргантаун, Западная Виргиния, США, стр.373–382.

Google Scholar

Brooks R.P. 1990. Восстановление и создание водно-болотных угодий и водоемов, связанные с добычей полезных ископаемых. In: Куслер Дж.А. и Кентула М.Е. (редакторы), Создание и восстановление водно-болотных угодий: состояние науки, Island Press, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 529–548.

In: Куслер Дж.А. и Кентула М.Е. (редакторы), Создание и восстановление водно-болотных угодий: состояние науки, Island Press, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 529–548.

Google Scholar

Брукс Р. П., Хилл Дж. Б., Бреннер Ф. Дж. и Капетс С. 1985. Использование дикой природой водно-болотных угодий на угольных шахтах в западной Пенсильвании.В: Брукс Р.П., Сэмюэл Д.Э. и Хилл Дж. Б. (редакторы), Водно-болотные угодья и управление водными ресурсами на заминированных землях, Труды, Юниверсити-Парк, Пенсильвания, США, стр. 337–352.

Google Scholar

Брукс Р.П., Хепп Дж.П. и Хилл Дж.Б. 1988. Возможности создания водно-болотных угодий на угольных шахтах. В: Желязны Дж. и Фейерабенд Дж.С. (ред.), Увеличение наших ресурсов водно-болотных угодий, Материалы конференции, Национальная федерация дикой природы, Вашингтон, округ Колумбия, США, стр. 181–184.

Google Scholar

Берли Дж. Б. и Хопкинс Р. Б. 1984. Потенциал повышения ценности среды обитания неохотничьих птиц на заброшенных рудниках в западной части Северной Дакоты. В: Грейвс Д.Х. (ред.), Материалы симпозиума по открытым горным работам, гидрологии, седиментологии и мелиорации, Лексингтон, Кентукки, США, стр. 333–343.

Б. и Хопкинс Р. Б. 1984. Потенциал повышения ценности среды обитания неохотничьих птиц на заброшенных рудниках в западной части Северной Дакоты. В: Грейвс Д.Х. (ред.), Материалы симпозиума по открытым горным работам, гидрологии, седиментологии и мелиорации, Лексингтон, Кентукки, США, стр. 333–343.

Кардамон М. А., Тейлор Дж. Р. и Митч В. Дж. 1984. Водно-болотные угодья и открытая добыча угля: Справочник по управлению, Научно-исследовательский институт водных ресурсов, Университет Кентукки, Лексингтон, Кентукки, США.

Google Scholar

Дарнелл Р.М. 1976. Воздействие строительных работ на водно-болотных угодьях США. Агентство по охране окружающей среды США, Служба экологических исследований, EPA-600/3-76-045.

Дерошерс А. и Хэннон С.Дж. 1997. Решения лесных певчих птиц о пересечении промежутков в период после оперения. Биология сохранения 11: 1204–1210.

Google Scholar

Донован Т. М., Томпсон Ф.Р. III, Фааборг Дж. и Пробст Дж. Р. 1995. Репродуктивный успех перелетных птиц в источниках и поглотителях среды обитания. Биология сохранения 9: 1380–1395.

М., Томпсон Ф.Р. III, Фааборг Дж. и Пробст Дж. Р. 1995. Репродуктивный успех перелетных птиц в источниках и поглотителях среды обитания. Биология сохранения 9: 1380–1395.

Google Scholar

Фааборг Дж., Бриттингем М., Донован Т. и Блейк Дж. 1995. Фрагментация среды обитания в умеренной зоне. In: Мартин Т.Э. и Финч Д.М. (редакторы), Экология и управление неотропическими мигрирующими птицами, Oxford University Press, Оксфорд, Великобритания, стр. 357–380.

Google Scholar

Форд Т.Б., Уинслоу Д.Э., Уайтхед Д.Р. и Коукол М.А. 2001. Репродуктивный успех зависящих от леса певчих птиц вблизи сельскохозяйственного коридора в южно-центральной части Индианы. Авк 118: 864–873.

Google Scholar

Фаулер Д.К., Хилл Д.М. и Фаулер Л. Дж. 1985. Колонизация отстойников угольных шахт в южных Аппалачах водными организмами и размножающимися амфибиями. В: Брукс Р.П., Сэмюэл Д.Э. и Хилл Дж. П. (редакторы), Водно-болотные угодья и управление водными ресурсами на заминированных землях, Труды, Юниверсити-Парк, Пенсильвания, США, стр.327–352.

В: Брукс Р.П., Сэмюэл Д.Э. и Хилл Дж. П. (редакторы), Водно-болотные угодья и управление водными ресурсами на заминированных землях, Труды, Юниверсити-Парк, Пенсильвания, США, стр.327–352.

Google Scholar

Haas C. 1995. Расселение и использование птицами коридоров в лесистых участках сельскохозяйственного ландшафта. Биология сохранения 9: 845–854.

Google Scholar

Хепп Дж. П. 1987. Экологическое обследование четырех недавно созданных водно-болотных угодий открытых мин в Центральной Пенсильвании. Магистерская диссертация, Университет штата Пенсильвания, Юниверсити-Парк, Пенсильвания, США.

Google Scholar

Хаммер Дж. В., Лаки М. Дж. и Фитцджеральд Дж. Л. 1997. Воздействие горных работ и состояние популяции меднобрюхой водяной змеи в коридоре Пиджен-Крик, округ Уоррик, Индиана. В: Консорциум по исследованиям и образованию бассейна реки Огайо, 13-й ежегодный научный симпозиум. Ашленд, Кентукки, США.

Ашленд, Кентукки, США.

Джонс Д. В., Маннц Р. Х., МакЭллиготт М. Дж. и Имбоден Б. 1985. Ротеноновая съемка для определения стоячего запаса рыбы в 21-акровом шахтном озере в Сент-Луисе.округ Клэр, штат Иллинойс. В: Старнс Л.Б. (ред.), Отношение рыб и диких животных к добыче полезных ископаемых. Материалы симпозиума, 113-е ежегодное собрание Американского рыболовного общества, Милуоки, Висконсин, США, стр. 7–13.

Килго Дж.К., Сарджент Р.А., Чепмен Б.Р. и Миллер К.В. 1998. Влияние ширины насаждения и прилегающей среды обитания на гнездящиеся сообщества птиц в пойменных лиственных лесах. Журнал управления дикой природой 62: 72–83.

Google Scholar

Лаки М.Дж., Хаммер Дж.В. и Webster HJ 1991a. Влияние метода мелиорации на сообщества млекопитающих, населяющих водно-болотные угодья на заминированных землях в восточно-центральной части Огайо. Научный журнал Огайо 91: 154–158.

Google Scholar

Лаки М. Дж., Хаммер Дж.В. и Webster HJ 1991b. Модели птичьего разнообразия на построенном водно-болотном угодье: использование экологической теории при оценке метода рекультивации минных земель. Интер. Дж. Серф. Горная реклама. 5: 101–105.

Дж., Хаммер Дж.В. и Webster HJ 1991b. Модели птичьего разнообразия на построенном водно-болотном угодье: использование экологической теории при оценке метода рекультивации минных земель. Интер. Дж. Серф. Горная реклама. 5: 101–105.

Google Scholar

Лаки М.Дж., Хаммер Дж.В. и Вебстер Х. Дж. 1992. Шахтно-дренажные водно-болотные угодья как среда обитания герптофауны. Экологический менеджмент 16: 513–520.

Google Scholar

Махтанс К.С., Виллар М. и Хэннон С.Дж. 1996. Использование прибрежных буферных полос в качестве коридоров для передвижения лесных птиц. Биология сохранения 10: 1366–1379.

Google Scholar

Майор Р.Э., Кристи Ф.Дж., Гоуинг Г. и Ивисон Т.Дж. 1999. Повышенный уровень хищничества искусственных гнезд в линейных полосах среды обитания. Журнал полевой орнитологии 70: 351–364.

Google Scholar

Mannz R. H. 1985. Любительская рыбалка в поверхностных шахтных озерах — тематическое исследование в округе Сент-Клер, штат Иллинойс. В: Грейвс Д.Х. (ред.), Материалы симпозиума по открытым горным работам, гидрологии, седиментологии и мелиорации, Лексингтон, Кентукки, США, стр.409–415.

H. 1985. Любительская рыбалка в поверхностных шахтных озерах — тематическое исследование в округе Сент-Клер, штат Иллинойс. В: Грейвс Д.Х. (ред.), Материалы симпозиума по открытым горным работам, гидрологии, седиментологии и мелиорации, Лексингтон, Кентукки, США, стр.409–415.

МакКоннелл Д.Л. и Сэмюэл Д.Э. 1985. Популяции мелких млекопитающих и птиц, использующие рогозовые болота на мелиорированных карьерах в Западной Вирджинии. В: Конференция по управлению водно-болотными угодьями и водными ресурсами на заминированных землях, Юниверсити-Парк, Пенсильвания, США, стр. 329–336.

Муляни Ю.А. и DuBowy PJ 1993. Использование птицами водно-болотных угодий на мелиорированных минных землях в юго-западной Индиане. Экология восстановления 1: 142–155.

Google Scholar

Мюррей Н.Л. и Штауффер Д.Ф. 1995. Использование птицами неохотничьих местообитаний в прибрежных лесах центральных Аппалачей. Журнал управления дикой природой 59: 78–88.

Google Scholar

О’Лири В.Г., Климстра В.Д. и Наврот Дж.Р. 1984. Среда обитания водоплавающих птиц на мелиорированных поверхностных заминированных землях в юго-западном Иллинойсе. В: Грейвс Д.Х. (ред.), Материалы симпозиума по открытым горным работам, гидрологии, седиментологии и мелиорации, Лексингтон, Кентукки, США, стр. 377–382.

Патон П.В. 1994. Влияние края на успех птичьего гнезда: насколько убедительны доказательства? Биология сохранения 8: 17–26.

Артикул Google Scholar

Угольная компания Пибоди, 1992 г. План сохранения поймы Пиджен-Крик, округ Уоррик, Индиана. Угольная компания Peabody, шахта Линнвилл, Линнвилл, Индиана, США.

Google Scholar

Робинсон В.Д. и Робинсон С.К. 1999. Влияние выборочных рубок на популяции лесных птиц в фрагментированном ландшафте. Биология сохранения 13: 58–66.

Google Scholar

Робинсон С.К., Томпсон Ф.Р. III, Донован Т.М., Уайтхед Д.Р. и Faaborg J. 1995. Региональная фрагментация лесов и успешность гнездования перелетных птиц. Наука 267: 1987–1990.

Google Scholar

Саллабанкс Р., Арнетт Э.Б. и Marzluff J.M. 2000. Оценка исследований влияния заготовки древесины на популяции птиц. Бюллетень Общества дикой природы 28: 1144–1155.

Google Scholar

Sandusky J.E. 1978. Потенциал управления местами гнездования водоплавающих птиц на мелиорированных шахтных землях. In: Samuel D.E., Stauffer JR Jr., Hocutt C.H. и Мейсон У. Т. младший (редакторы), Добыча полезных ископаемых открытым способом и потребности рыбы/дикой природы на востоке США, СШАДепартамент внутренних дел, Служба рыболовства и дикой природы, Вашингтон, округ Колумбия, США, FWS/OBS-78/81.

SAS Institute Inc, 1992. Руководство пользователя SAS/STAT, версия 6, четвертое издание, Vol. 2, SAS Institute, Inc, Кэри, Северная Каролина, США.

Руководство пользователя SAS/STAT, версия 6, четвертое издание, Vol. 2, SAS Institute, Inc, Кэри, Северная Каролина, США.

Google Scholar

Спонслер М., Климстра В.Д. и Наврот Дж.Р. 1984. Сравнение популяций птиц на незаминированных и мелиорированных землях в Иллинойсе. В: Грейвс Д.Х. (ред.), Материалы симпозиума по открытым горным работам, гидрологии, седиментологии и мелиорации, Лексингтон, Кентукки, США, стр.369–376.

Trine C.L. 1998. Понижение популяции лесного дрозда и последствия для масштаба региональных стратегий сохранения. Биология сохранения 12: 576–585.

Google Scholar

Тведт Д.Дж., Уилсон Р.Р., Хенне-Керр Дж.Л. и Гамильтон Р.Б. 2001. Выживание гнезд лесных птиц в аллювиальной долине Миссисипи. Журнал управления дикой природой 65: 450–460.

Google Scholar

Юниграфик Инк. 1965. История округов Уоррик, Спенсер и Перри, Индиана. Unigraphic, Inc., Эвансвилл, Индиана, США.

1965. История округов Уоррик, Спенсер и Перри, Индиана. Unigraphic, Inc., Эвансвилл, Индиана, США.

Google Scholar

Вандер Хеген В.М. и ДеГрааф Р.М. 1996. Хищничество на искусственных гнездах в лесных прибрежных буферных полосах. Журнал управления дикой природой 60: 542–550.

Google Scholar

Уитакер Д.М. и Montevecchi W.A. 1999. Сообщества гнездящихся птиц, населяющих прибрежные буферные полосы в Ньюфаундленде, Канада.Журнал управления дикой природой 63: 167–179.

Google Scholar

Уилсон Р.Р., Тведт Д.Дж. и Эллиот А.Б. 2000. Сравнение линейных трансект и точечных подсчетов для мониторинга весенней миграции в заболоченных лесных угодьях. Журнал полевой орнитологии 71: 345–355.

Google Scholar

Выбор подходящих видов растений для рекультивации рудника с использованием нечеткого подхода AHP (пример: железный рудник Чадормалу в Иране)

Аннотация

В данной статье описывается эффективный подход к выбору подходящих видов растений для рекультивации разрабатываемых земель на железном руднике Чадормалу, расположенном в центральной части Ирана, недалеко от города Бафг в провинции Йезд. После того, как общие запасы шахты будут извлечены, шахту необходимо навсегда закрыть и рекультивировать. Рекультивация рудника и землепользование после добычи являются основными проблемами на этапе закрытия рудника. В целом, среди различных сценариев процесса рекультивации шахт, т.е. озеленение, сельское хозяйство, лесоводство, проживание, привлечение туристов и т. д., озеленение является самой старой и широко используемой технологией рекультивации земель, поврежденных горнодобывающей деятельностью. Насаждения и растительность играют важную роль в восстановлении продуктивности, стабильности экосистем и биологического разнообразия на деградированных территориях, поэтому основная цель этой исследовательской работы — выбрать подходящие и подходящие растения, совместимые с условиями шахтного района Чадормалу, обеспечивая стабильные условия для будущего использования. .Для обеспечения устойчивости мелиорированного ландшафта выбираются наиболее подходящие виды растений, адаптированные к шахтным условиям.

После того, как общие запасы шахты будут извлечены, шахту необходимо навсегда закрыть и рекультивировать. Рекультивация рудника и землепользование после добычи являются основными проблемами на этапе закрытия рудника. В целом, среди различных сценариев процесса рекультивации шахт, т.е. озеленение, сельское хозяйство, лесоводство, проживание, привлечение туристов и т. д., озеленение является самой старой и широко используемой технологией рекультивации земель, поврежденных горнодобывающей деятельностью. Насаждения и растительность играют важную роль в восстановлении продуктивности, стабильности экосистем и биологического разнообразия на деградированных территориях, поэтому основная цель этой исследовательской работы — выбрать подходящие и подходящие растения, совместимые с условиями шахтного района Чадормалу, обеспечивая стабильные условия для будущего использования. .Для обеспечения устойчивости мелиорированного ландшафта выбираются наиболее подходящие виды растений, адаптированные к шахтным условиям. Выбор видов растений — это проблема принятия решений по нескольким критериям (MCDM). В этой статье метод нечеткого MCDM, а именно процесс нечеткой аналитической иерархии (FAHP), разработан, чтобы помочь руководителям и проектировщикам рудника чадормалу в процессе выбора типа завода для рекультивации рудника в нечеткой среде, где неопределенность и неопределенность принимаются во внимание. счет с лингвистическими переменными, параметризованными треугольными нечеткими числами.Результаты, полученные с использованием подхода FAHP, показывают, что наиболее подходящими видами растений являются Artemisia sieberi, Salsola yazdiana, типы Halophytes и Zygophyllum, соответственно, для мелиорации железного рудника Чадормалу.

Выбор видов растений — это проблема принятия решений по нескольким критериям (MCDM). В этой статье метод нечеткого MCDM, а именно процесс нечеткой аналитической иерархии (FAHP), разработан, чтобы помочь руководителям и проектировщикам рудника чадормалу в процессе выбора типа завода для рекультивации рудника в нечеткой среде, где неопределенность и неопределенность принимаются во внимание. счет с лингвистическими переменными, параметризованными треугольными нечеткими числами.Результаты, полученные с использованием подхода FAHP, показывают, что наиболее подходящими видами растений являются Artemisia sieberi, Salsola yazdiana, типы Halophytes и Zygophyllum, соответственно, для мелиорации железного рудника Чадормалу.

Мелиорация III | Мицубиси Цемент Корпорейшн

Посадка

Базовые данные о растительности показывают, что средний растительный покров составляет 2,4 растения на квадратный метр на нетронутых участках этого участка. Чтобы гарантировать успех, мы высаживаем 3-4 саженца/спасенных растения на квадратный метр. Такая пересадка компенсирует возможную гибель тридцати процентов молодых местных растений в течение первых пяти лет.

Чтобы гарантировать успех, мы высаживаем 3-4 саженца/спасенных растения на квадратный метр. Такая пересадка компенсирует возможную гибель тридцати процентов молодых местных растений в течение первых пяти лет.

Знание растительных сообществ очень важно для размещения видов. Для рытья каждой ямы предпочтительнее использовать бур с электроприводом, особенно при установке тысяч растений. Защита рассады обязательна на этом участке; травоядные (кролики, олени, снежные бараны) могут пробежать полмили за один день.Трехлетние биоразлагаемые трубки для растений, удерживаемые на месте бамбуковыми кольями, являются предпочтительной защитой с одной простой модификацией. Делаем четыре надреза в нижней части трубочек. Эти клапаны отгибаются во время установки трубы, а затем на эти клапаны кладутся камни, что обеспечивает дополнительную защиту саженцев. Этот дополнительный шаг предотвращает смещение клеток при сильном ветре, и крупные травоядные не могут их снять. Камни, окружающие защитные клетки, действуют как мульча, сохраняя ценную влагу вокруг растений. Затем к каждому отдельному растению подводят полив. Последним шагом будет поместить пару горстей мульчи, собранной со старовозрастных участков леса вокруг саженцев. Эти горсти мульчи переносят микоризные грибы на растения. Затем добавляется вода, чтобы запустить процесс роста.

Затем к каждому отдельному растению подводят полив. Последним шагом будет поместить пару горстей мульчи, собранной со старовозрастных участков леса вокруг саженцев. Эти горсти мульчи переносят микоризные грибы на растения. Затем добавляется вода, чтобы запустить процесс роста.

Успех аутпланта

С августа 2003 г. на площадке Mitsubishi Cement Corporation (MCC) были заложены пробные участки, начато восстановление растительного покрова на двух отдельных возвышенностях / растительных сообществах, при этом около 214 158 квадратных футов были рекультивированы под земли среды обитания.

Исчезающие виды

MCC совместно с различными внешними агентствами разрабатывает и реализует несколько проектов по исчезающим видам. Первый проект — программа мониторинга снежного барана Нельсона. Этот план, основанный на исследованиях, включает в себя идентификацию, ошейник и наблюдение за движениями этого прекрасного животного. Сотрудники MCC поощряются к участию в этом плане. Сотрудники имеют доступ к карточкам, определяющим различные характеристики овец, и при обнаружении записывают все соответствующие данные (дата, время, погодные условия, высота над уровнем моря и наличие ошейника).Эта информация поможет нам понять и защитить образ жизни этого животного.

Сотрудники имеют доступ к карточкам, определяющим различные характеристики овец, и при обнаружении записывают все соответствующие данные (дата, время, погодные условия, высота над уровнем моря и наличие ошейника).Эта информация поможет нам понять и защитить образ жизни этого животного.

Карбонатные эндемики

Четыре вида местных растений на территории MCC достаточно редки, чтобы быть защищенными либо штатом, либо федеральным реестром как «ВИДЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИЛИ ВЫРУЧАЕМЫМ». Этими четырьмя растениями являются маргаритка Пэриша (Erigeron parishii), молочник Кушенбери (Astragalus Albens), окситека Кушенбери (Oxytheca Parishii) и гречиха Кушенбери (Eriogonum Ovalfolium). Было реализовано несколько планов по защите этих четырех исчезающих видов.Методы защиты включают следующее: спасти растения с участка, который нужно потревожить, и пересадить на рекультивированную скамейку, собрать семена и размножить растения, а также удалить черенки со здоровых растений для их клонирования. Все три метода используются для сохранения этих ценных видов растений. Еще одна стратегия обеспечения выживания этих растений заключается в том, что на каждый акр, затронутый добычей полезных ископаемых, остается три акра нетронутой среды обитания.

Все три метода используются для сохранения этих ценных видов растений. Еще одна стратегия обеспечения выживания этих растений заключается в том, что на каждый акр, затронутый добычей полезных ископаемых, остается три акра нетронутой среды обитания.

Мониторинг

Данные записываются по всем аспектам этого проекта рекультивации.Во время сбора семян G.P.S. используется для записи высот и координат карты. Данные об утилизированных растениях и теплицах сохраняются для использования в ежегодных отчетах. Протоколы мониторинга участка были разработаны для измерения наземной растительности и оценки силы роста. Контрольные штифты размещаются на рекультивированных участках после завершения посадки. В течение пяти лет эти измерения на участке регистрируются, показывая темпы роста и выживаемость. Хотя этот проект находится на начальной стадии, собранные данные демонстрируют уровень выживаемости выше среднего в диапазоне середины девяноста процентиля.

Контроль экзотических видов

Борьба с инвазивными неместными видами растений на мелиорированных участках может оказаться трудной задачей. В настоящее время эти участки заселяются русским чертополохом (перекати-полем) и злаками костра. Старомодный метод удаления сорняков вручную используется для минимизации нарушений почвы на участке.

В настоящее время эти участки заселяются русским чертополохом (перекати-полем) и злаками костра. Старомодный метод удаления сорняков вручную используется для минимизации нарушений почвы на участке.

Исследования

MCC посвящен развитию знаний в области экологического восстановления пустыни Мохаве.Текущие исследовательские проекты на местах являются важной частью этого прогресса. Данные систематически регистрируются на рекультивированных открытых участках уступов (пространствах, на которые непосредственно не влияют наши рекультивационные посадки). Наш интерес заключается в постепенном естественном распространении местных растений в регионах, окружающих острова. Эта информация поможет в большинстве проектов мелиорации Мохаве. Ежегодно проводятся замеры этих открытых площадок. В течение этого проекта будет контролироваться десять мест, и будут сохраняться записи, касающиеся естественной эволюции и развития местных растений.Предполагается, что это исследование продлится двадцать лет на более чем десяти объектах с ожидаемым уровнем достоверности записанных данных в восемьдесят процентов.

Еще один исследовательский проект в стадии реализации – восстановление склонов. Этот проект предполагает прямой посев заданного склона. Смесь местных семян и коммерческих микоризных инокулянтов будет внесена в почву методом сгребания. Сравниваются показатели всхожести выше среднего и рентабельность по сравнению с гидропосевом.

Виды на долину

В дополнение к проекту лесовосстановления MCC считает приоритетным вопросом визуальное воздействие на своих соседей.В настоящее время они используют серый известняк, добытый на руднике, для покрытия белых участков (ДОРОЖНЫЕ ВЫРЕЗЫ), видимых из долины на склоне горы. Эта работа находится в стадии разработки и займет несколько лет.

Два вида на долину

Желаемым конечным результатом после завершения всех рекультивационных мероприятий будет возвращение мест обитания диких животных и минимизация визуальных воздействий.

Проект устойчивого развития Мохаве

MCC является одним из партнеров-основателей проекта Mojave Sustainability Project. Цель этого партнерства состоит в том, чтобы удовлетворить потребности нынешнего поколения, не ставя под угрозу способность будущих поколений выполнять свои собственные потребности.

Цель этого партнерства состоит в том, чтобы удовлетворить потребности нынешнего поколения, не ставя под угрозу способность будущих поколений выполнять свои собственные потребности.

MCC признал, что эта ответственность не возлагается исключительно на конкретную отрасль, учреждение, государственное учреждение или физическое лицо. Для достижения цели устойчивости потребуется полная этика сообщества, в которой все являются компонентами. MCC серьезно отнеслась к проекту устойчивого развития, внося финансовый и физический вклад в различные образовательные и общественные учреждения, способствуя развитию знаний во всех областях образования и на всех уровнях обучения.Общественная деятельность включает в себя дни открытых дверей, выездные экскурсии и гражданские обязанности, такие как роль лидера сообщества. Экологические проблемы, такие как проект рекультивации, проект сокращения захоронения отходов, проекты по борьбе с неорганизованной пылью и программы по исчезающим видам, являются положительными способами решения экологических проблем для местного сообщества.

Ключи к успеху

MCC обратился к различным специалистам, образовательным учреждениям и местному населению, чтобы вернуть земли, затронутые их добычей полезных ископаемых.Эти совместные усилия создают синергетические отношения, которые преодолевают проблемы рекультивации в этой экстремальной среде. Эти взаимодействия приводят к возвращению мест обитания диких животных, а также сводят к минимуму визуальные последствия этой добычи полезных ископаемых.

Смотрители пустыни

Проект активной рекультивацииMCC, как он представлен здесь, обеспечивает оптимальные результаты с максимальной экономией времени и инвестиций. Целостный и комплексный подход Mitsubishi Cement Corporation в конечном итоге способствует развитию Калифорнии и ее горнодобывающей промышленности.

Информация, составленная Скоттом Лэсли и Би Джей Джонсом из Silver Sage Reclamation

Мелиорация земель угрожает чрезвычайно редкому кулику-лопатке в Китае

- Каждый год находящийся под угрозой исчезновения кулик-лопатка делает решающую трехмесячную остановку в илистых отмелях Тяозини в провинции Цзянсу на восточном побережье Китая.

- Однако правительство провинции Цзянсу уже превратило 67,5 квадратных километров прибрежных вод Тяозини в сушу и планирует вернуть себе еще 599 квадратных километров.5 квадратных километров Tiaozini к 2020 году.

- Специалисты по охране природы говорят, что практически все кулики-лопатки, которые в настоящее время используют Tiaozini, могут исчезнуть, если мелиорация пойдет по плану, что приведет к исчезновению вида.

Одна из самых редких птиц в мире — крошечный кулик-лопатка — вскоре может потерять жизненно важную среду обитания из-за мелиоративных проектов, предупреждает новый отчет Гринпис.

Каждый год красновато-коричневый кулик-лопатка ( Eurynorhynchus pygmeus ) совершает путешествие длиной 8 000 миль, перелетая из мест размножения в арктической части России к местам зимовки в таких местах, как южный Китай, Бангладеш и Мьянма.По пути птица делает важную трехмесячную остановку на илистых отмелях Тяозини в провинции Цзянсу на восточном побережье Китая.

Это самое важное место обитания этого вида, сказал Монгабею Найджел Кларк из Британского фонда орнитологии. Птицы полагаются на илистые отмели и заболоченные земли не только во время своей ежегодной линьки — периода, когда они заменяют все свои перья на крыльях, — но также для дозаправки и поиска убежища. Прибрежный участок также важен для птиц на обратном пути к местам размножения в России.Кроме того, Tiaozini является критической средой обитания для других находящихся под угрозой исчезновения птиц, таких как зеленушка Нордмана ( Tringa guttifer ) и чернолицая колпица ( Platalea minor ).

Однако илистые отмели Тяозини вскоре могут исчезнуть.

Ложкоклювый кулик. Фото Дж. Дж. Харрисона с Wikimedia Commons (CC BYSA 3.0) По данным Гринпис, правительство провинции Цзянсу уже преобразовало около 67,5 квадратных километров (~ 26 квадратных миль) прибрежных вод Тяозини в сушу, засыпав эту территорию почвой и камнями.Илистые отмели и болота, которые когда-то были убежищем для водоплавающих птиц, теперь превратились в твердую землю. К 2020 году правительство планирует рекультивировать еще 599,5 квадратных километров Тиаозини.

К 2020 году правительство планирует рекультивировать еще 599,5 квадратных километров Тиаозини.

«Разрушение водно-болотных угодий является одной из главных угроз выживанию куликов-лопаток», — сказал Монгабаю член кампании Гринпис в Восточной Азии Чжан Цзин. «Если развитие Tiaozini продолжится, водно-болотные угодья, которые в десять раз превышают размер Манхэттена, будут уничтожены, что нанесет серьезный урон биологическому разнообразию. Мало того, что экосистема будет непоправимо повреждена, что окажет серьезное воздействие на перелетных птиц, проект также окажет негативное воздействие на людей в этом районе, средства к существованию которых зависят от водно-болотных угодий.

Гринпис призывает правительство провинции Цзянсу прекратить дальнейшую мелиорацию земель в Тяоцзинь.

В феврале этого года Государственный совет Китая попросил Цзянсу и 13 провинций провести к 1 января 2018 года «экологические красные линии» — экологически чувствительные районы, где запрещается застройка. экологические красные линии.

экологические красные линии.

«Тяозини должен быть включен в экологические «красные линии» провинции Цзянсу, — сказал Цзин.«Никакая дальнейшая мелиорация земель не должна быть разрешена на участке с немедленным вступлением в силу. Кроме того, зоны красной линии должны быть строго защищены. Никакое развитие не должно быть разрешено в пределах красных линий, а соседние отрасли должны регулироваться».

Ложконосый кулик имеет уникальный клюв, похожий на лопаточку. Фото с Викисклада (CC BY-SA 3.0).Численность кулика-лопатки с годами резко сократилась. В 1970-х годах ученые подсчитали, что в мире насчитывалось около 2000 размножающихся пар этой птицы.Однако в 2014 году Кларк и его коллеги подсчитали, что в дикой природе осталось всего от 210 до 228 размножающихся пар, или около 650 особей. В настоящее время этот вид занесен в Красную книгу МСОП как находящийся под угрозой исчезновения.

Кларк предсказывает, что практически все кулики-лопатки, которые в настоящее время используют Tiaozini, что составляет около одной трети мировой размножающейся популяции этого вида, исчезнут, если начнется следующий этап мелиорации.

«Мы индивидуально пометили несколько куликов-лопаток и обнаружили, что они чрезвычайно верны месту своего размножения, зимовки и остановки», — добавил он.«Весьма вероятно, что мировая популяция куликов-лопаток уменьшится как минимум вдвое, если это место будет востребовано. Это может привести к исчезновению вида».

Животные, Биоразнообразие, Птицы, Прибрежные экосистемы, Сохранение, Находящиеся под угрозой исчезновения виды, Вымирающие виды, Окружающая среда, Зеленый, Океаны, Водно-болотные угодья, Дикая природаПЕЧАТЬ .

62-66.

62-66.

Для этого практикуют такие средства, как профилировка, террасировка, планировка в вертикальном направлении, насаждение новых древесных и травянистых растений и пр.

Для этого практикуют такие средства, как профилировка, террасировка, планировка в вертикальном направлении, насаждение новых древесных и травянистых растений и пр.

)

)